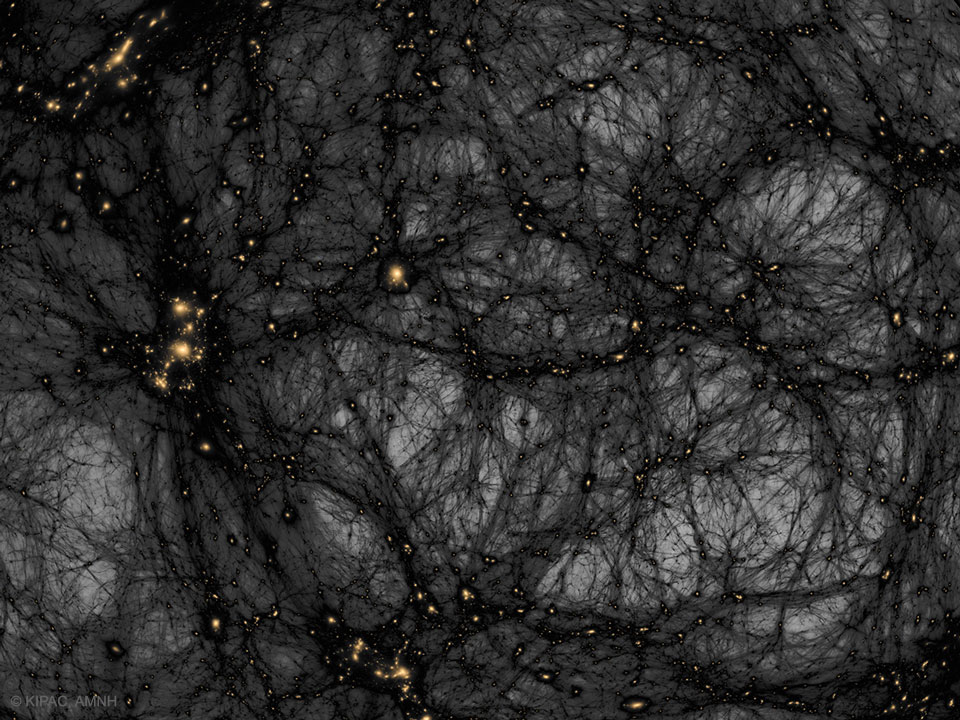

Illustrationscredit und Bildrechte: Tom Abel und Ralf Kaehler (KIPAC, SLAC), AMNH

Spukt es im Universum? Auf dieser Karte der Dunklen Materie scheint es so. Die Gravitation unsichtbarer Dunkler Materie erklärt am besten, warum Galaxien so schnell rotieren und warum sie so schnell um Haufen kreisen. Sie erklärt auch, warum Gravitationslinsen Licht so stark ablenken und warum sichtbare Materie so verteilt ist, wie sie ist. Das gilt im lokalen Universum, aber auch im kosmischen Mikrowellenhintergrund.

Das Bild entstand durch eine detailreiche Simulation mit Computern. Es stammt aus der Weltraumschau „Dunkles Universum” des Hayden-Planetariums im Amerikanischen Museum für Naturgeschichte. Das Bild zeigt, wie die allgegenwärtig die Dunkle Materie im Universum spukt. Die schwarzen, komplexen Fasern bestehen aus Dunkler Materie, die alles durchdringt. Sie sind hier wie Spinnennweben im Universum verteilt. Nur wenige Klumpen bestehen aus bekannter baryonischer Materie. Sie sind orange gefärbt. Die Simulation passt gut zu den Beobachtungen der Astronomie.

Dunkle Materie ist an sich schon ziemlich seltsam. Ihre Form ist unbekannt. Noch unheimlicher ist, dass sie nicht mehr als die seltsamste Quelle für Gravitation im Universum gilt, die wir vermuten. Diese Ehre gebührt nun der Dunklen Energie. Sie ist eine homogenere Quelle abstoßender Gravitation. Anscheinend bestimmt sie die Ausdehnung des ganzen Universums.

Nicht nur Halloween: Heute ist Tag der Dunklen Materie