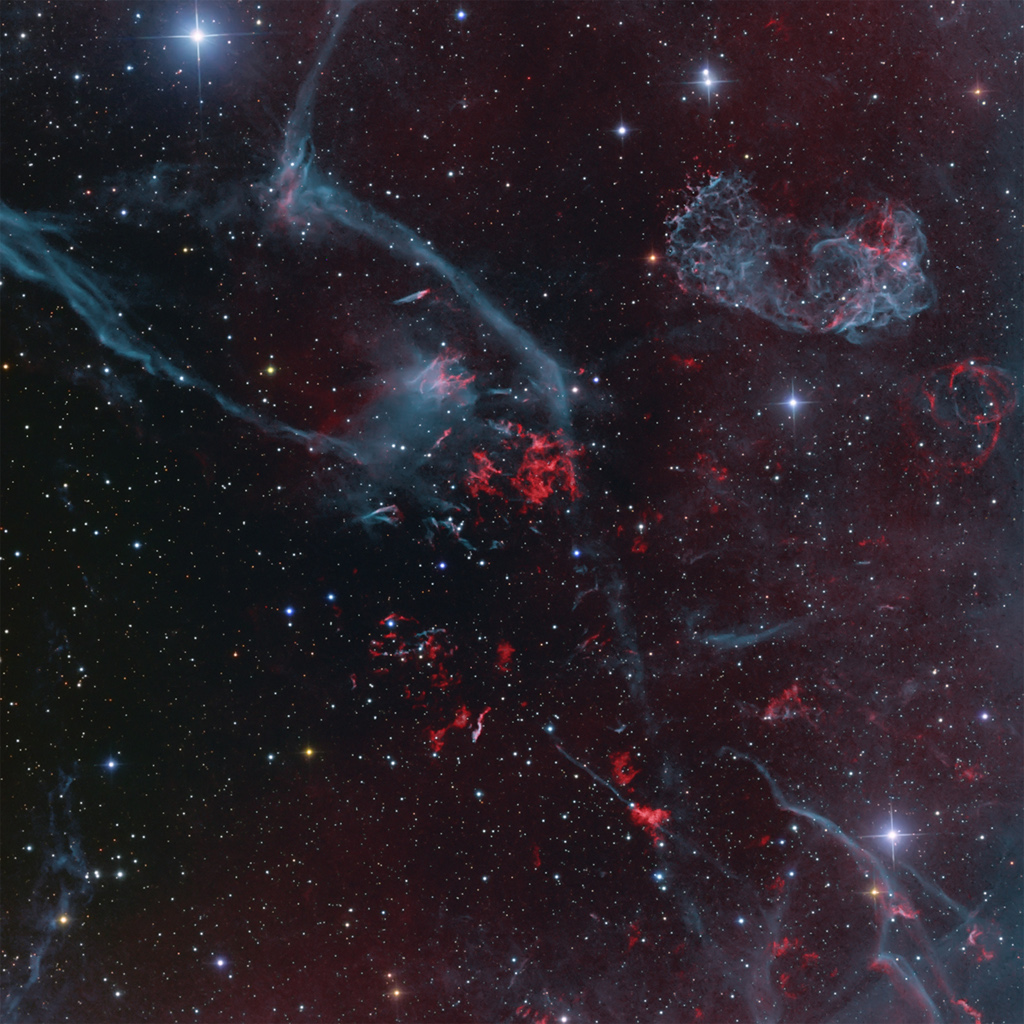

Bildcredit und Bildrechte: Eric Coles und Mel Helm

Diese kosmische Wolke ist als NGC 281 katalogisiert. Wenn man hineinblickt, übersieht man leicht die Sterne im offenen Haufen IC 1590. Die jungen, massereichen Sterne dieses Haufens sind im Nebel entstandenen. Ihre Energie bringt den Nebel zu dem Leuchten, das alles durchdringt.

Die markanten Gestalten im Porträt von NGC 281 sind Säulen und dichte Globulen aus Staub. Mna sieht ihre Silhouetten. Die intensiven, energiereichen Winde und die Strahlung der heißen Haufensterne erodieren sie. Wenn die staubigen Strukturen lange genug bestehen bleiben, entstehen darin später vielleicht Sterne.

Wegen seiner Form nennt man NGC 281 verspielt Pacman-Nebel. Er ist etwa 10.000 Lichtjahre entfernt und liegt im Sternbild Kassiopeia. Dieses scharfe Kompositbild entstand mit Schmalbandfiltern. Es kombiniert die Emissionen der Wasserstoff-, Schwefel- und Sauerstoffatome im Nebel in grünen, roten und blauen Farbtönen. In seiner geschätzten Entfernung ist NGC 281 mehr als 80 Lichtjahre breit.