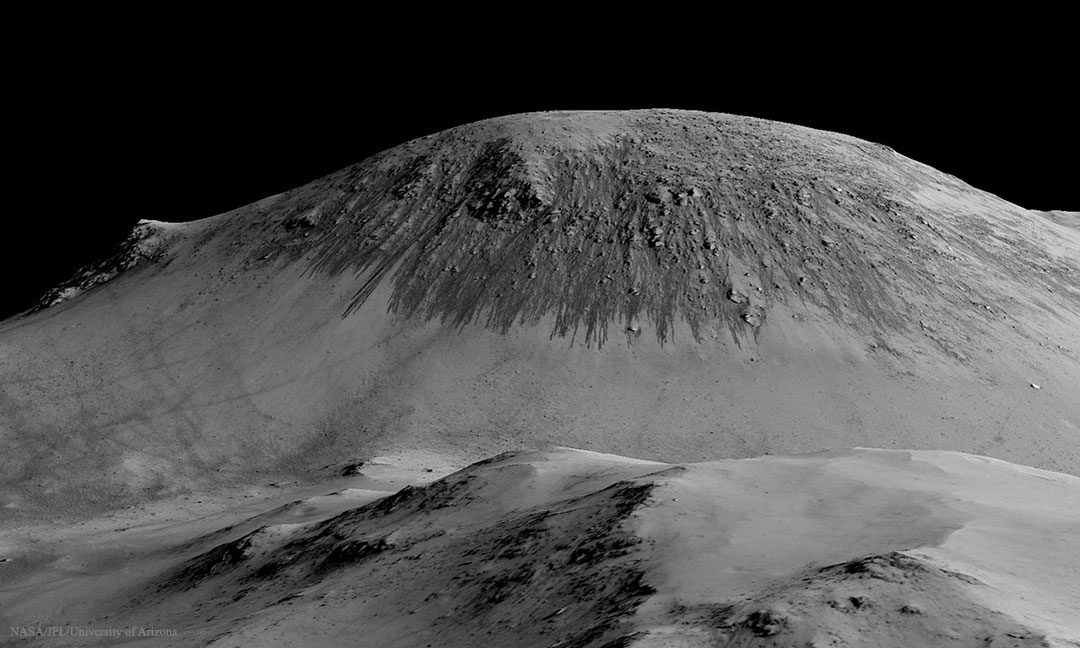

Bildcredit: NASA, JPL, U. Arizona

Wie entstehen diese veränderlichen Schlieren auf dem Mars? Die dunklen Strukturen bezeichnet man als Recurring Slope Linea (RSL, wiederkehrende Hanglinien). Sie laufen an den Hängen von Hügeln und Kratern abwärts, reichen aber meist nicht bis zum Boden. Noch ungewöhnlicher ist, dass sich diese Schlieren mit den Jahreszeiten verändern. Bei warmem Wetter wachsen sie und sehen frisch aus, im Winter verschwinden sie.

Die beste Erklärung nach umfangreicher Forschung und aktuellen chemischen Analysen lautet, dass die Schlieren wahrscheinlich durch neu austretendes flüssiges Salzwasser entstehen. Es verdampft, während es abwärts fließt. Die Quelle des salzigen Wassers ist noch ungeklärt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Tauwasser aus der Marsatmosphäre oder Speicher im Untergrund.

Falls die Ströme nicht allzu salzig sind, fördern sie vielleicht auch heute noch mikrobielles Leben auf dem Mars. Was für eine spannende Vermutung! Das Bild zeigt einen Hügel im Horowitz-Krater. Es wurde mit den Instrumenten der Robotersonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) untersucht. Der MRO schickt seit 2006 Bilder vom Mars.